免疫力を高める

健康食べ物・栄養食品

効果効能ナビ

健康美容ブログ

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2013.05.13

2013.05.13

ノリの最大の難点は一度に食べる量が限られることです。たくさん食べるには、巻き寿司にして、他の栄養素を補いつつ、いただくのが一番です。巻き寿司のほかには、「自家製ノリ佃煮」も良いでしょう。だ…

2013.05.12

2013.05.12

昆布の有効成分であるカリウムやビタミンB群などはいずれも水溶性のため、だし汁に使うのは理にかなった調理法です。しかし、だしを取った後の昆布にも、アルギン酸をはじめとする豊富な食物繊維が残ってい…

2013.04.27

2013.04.27

さまざまな病気の原因としてクローズアップされる活性酸素は、体内に取り入れられた酸素が、多くなり過ぎたなどの理由で不安定になり、体に有害な存在へと変わったものです。例えば、鉄が錆びるのは空気中の酸素…

2013.04.26

2013.04.26

マッシュルームは、保存性の悪いのが欠点で、日数がたつと黄色っぽくなったり、カサの内側が茶色になってしまったりします。生で食べるようなときはスライスした表面にレモン汁をかけると変色が防げます。…

2013.04.26

2013.04.26

ナメコのヌルヌルをていねいに水洗いしてしまい方がいるようですが、それではせっかくの有効成分が損なわれ、もったいない話です。お勧めメニューはぬめりの働きを活かした「なめこ納豆」です。作り方は、…

2013.04.25

2013.04.25

シメジはそのほとんどが水分のため、長く加熱するとせっかくのシャキシャキした食感が失われてしまいます。味噌汁や鍋物に使う場合は、入れるタイミングに注意しましょう。ソテーやパスタの具など、洋風の…

2013.04.25

2013.04.25

水溶性の成分が多いエノキダケは汁物にしたり、鍋の具にして雑炊でしめるなど、溶け出た成分を上手に取る工夫が大切です。お勧めメニューは、油を使って炒め、有効成分をしっかり活かす「エノキクラゲ炒め」…

2013.04.25

2013.04.25

多糖類のグルカンをはじめ、豊富なビタミンB群など、マイタケの有効成分は水に流れ出しやすいものばかりです。まずは、水で洗い過ぎないようにし、煮物や鍋物、汁物にして成分の溶け出た汁ごといただけるような…

2013.04.24

2013.04.24

干しシイタケには、うま味と健康に良い成分が、たっぷりと含まれています。上手な干しシイタケのもどし方は、水につけて5~6時間が目安で、もどしが足りないと、うま味も健康効果も十分に発揮されません。…

2013.04.24

2013.04.24

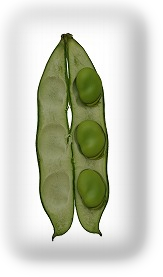

水溶性の栄養成分の多いソラマメの場合、エダマメなどと同様、ゆで上がりを水にさらしてはいけません。ザルに取り、うちわで手早く冷ますのが上手なやり方です。塩ゆで以外、一般に和風の煮物や、中華風の…